|

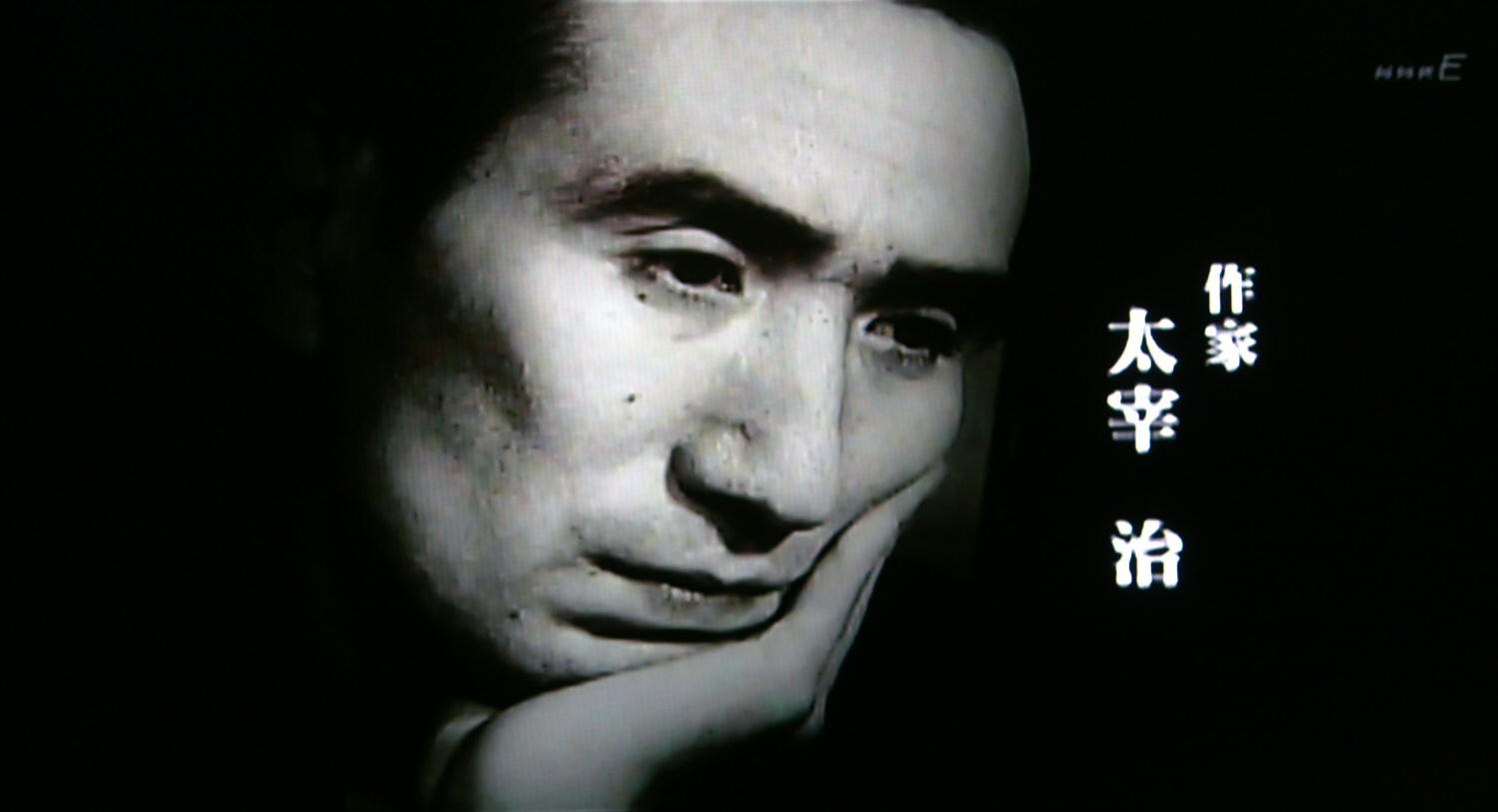

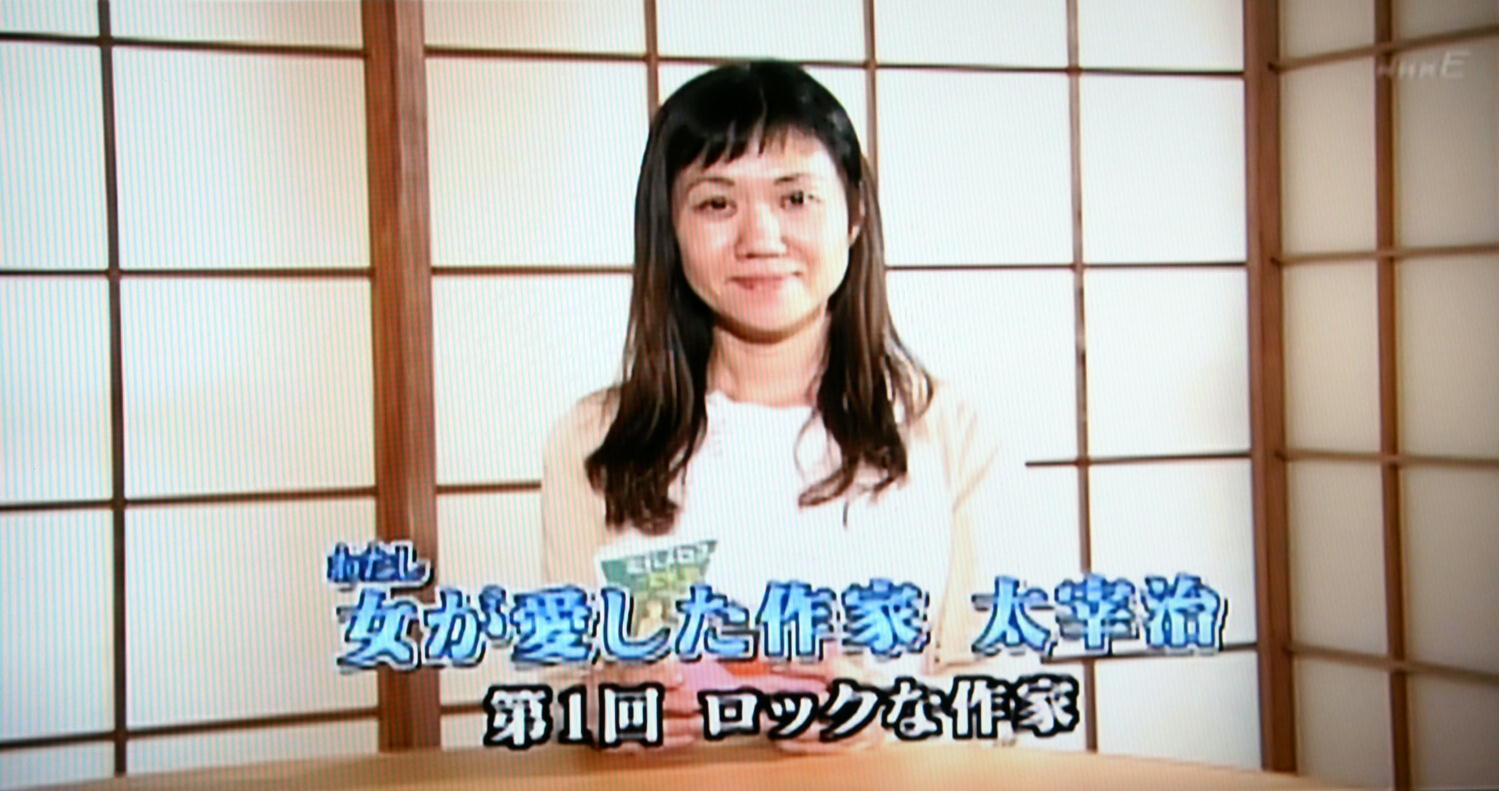

10月のNHK教育テレビ「知る楽 こだわりの人物伝」は、「女が愛した作家 太宰治」というテーマで、

|

|

4人の女性作家が、生誕100年を迎えた太宰治を女性の視点で語ります。

その第1回は直木賞作家・角田光代さんが、ルパンで太宰治への熱い想いを語りました。

第2回以降は、辛酸なめ子・西加奈子・田口ランディといった方々が登場します。

|

|

……太宰さん、ゴメン、私、貴方に惚れちゃった……

|

|

女が愛した作家 太宰治、第1回は角田光代さんが語る「ロックな作家」です。

|

|

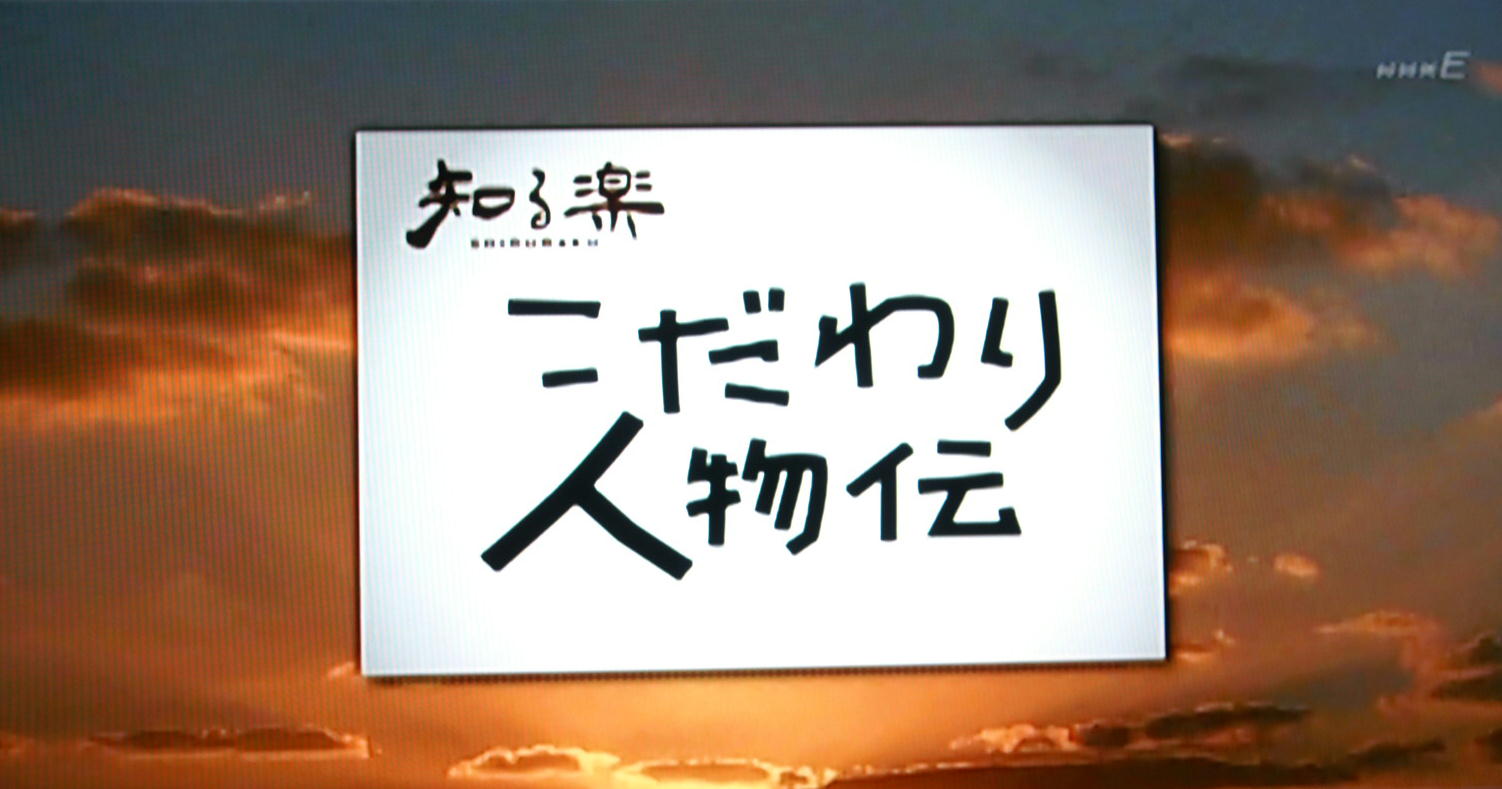

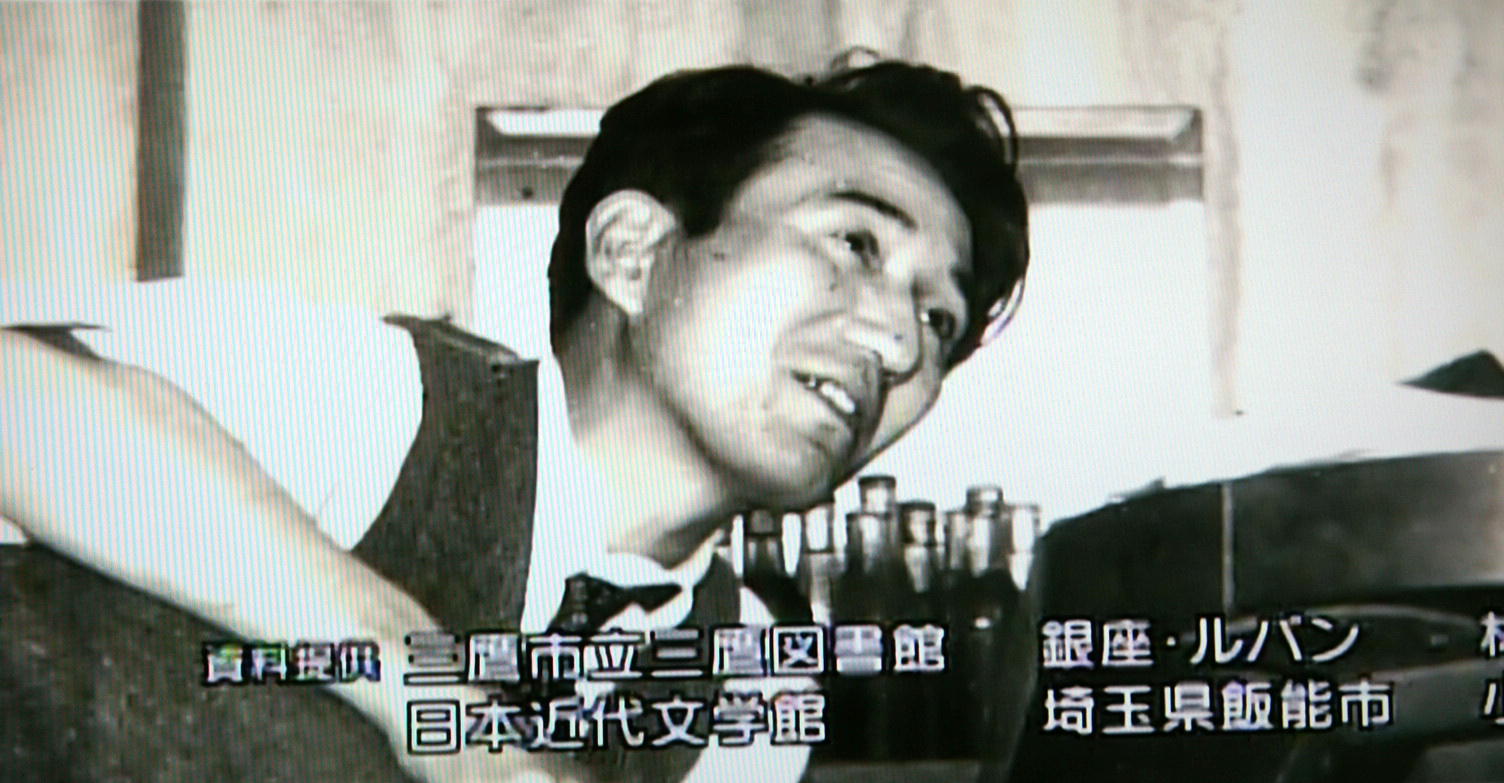

……東京・銀座……。表通りから一本入った路地に、太宰治が生前通っていた老舗のバーがあります。

|

|

「凄い……そのままなんですね。写真のまんま……」

|

|

……昭和3年創業のこのバーは、日本を代表する作家達が足繁く通ったことで知られています。

太宰治もその一人でした。

|

|

「もしやこの写真は、この席ですか?」

「そうですね。」

「へぇーっ。」

|

|

「やっぱり格好良いですよね。と言うか、他の作家と何か明らかに違う。本当に隣に座っていそうな、何と言うか若さみたいなものがあるな、と思います。」

|

|

「私は、太宰治というのは『途中の作家』なのかな、という思いがしまして、思春期の人達が出会って何故のめり込むかと言うと、

思春期の人達はまだ自分が途中の所にいるからだと思うんですね。」

|

|

「途中にいるから、途中にいる作家が書いた言葉を読んで激しく共感したり、自分のことを書いてくれているという錯覚したりすることが多いのかな、

と思っていて、夭折したから途中にいるのじゃないと思うのです。」

|

|

「芥川龍之介だって、梶井基次郎だって若くして亡くなっていますけど、太宰治が持っている『途中感』がないと思うのですね。

やはり彼等は『文豪』というイメージがある。」

|

|

「でも太宰治はいつまでも途中にいて、途中から先に行かない。ずっと途中にいてくれる、という気がしますね。」

|

|

……そして角田さんは、一番好きな作品として「女生徒」と「待つ」を挙げ、番組は女優の室井滋さんの朗読を挟んで進行します。

「『待つ』は一番好きな作品です。『途中感』が全開だと思うんですね。その途中感が希望に転じる所が好きなんだと思います。

私も何かを待っていて、それをこの作家が言葉にしてくれたと思います。」

|

|

「私が思春期に太宰治を片っぱしから読んでいる時、母は『お母さん、そんな作家大っ嫌い!』と言うんです。

『何で?』と言うと、『そんな女々しい作家、良く読むわね』と言われた。」

|

|

「今、その頃の母の年齢に自分がなってみて、

生活がどんなものなのか、途中の先に何があるのか。待つ、って終りがあること、待つのが決して美しいことではないと気付いてしまって、

だからこそ、太宰の小説から感じ取られる美しさが貴重に思われるのです。」

|

|

「太宰治ってとても特殊な作家だなと思って、その特殊って何かに似てるって考えた時に、私は人がロックに傾倒する時に凄く良く似ていると思い至って、

そうだって膝を叩きたいような気分になったのですけど、何が似ているのかと言うと、太宰作品の世界がロックな訳ではなくて、

読む側が先ず出会うのが十代半ば思春期の頃で、出会ったものに凄くのめり込むか、拒絶反応が出てしまうか……。

私の場合、十代にもの凄くのめり込んで、二十代半ば頃に少し恥ずかしくなるんですね。

そこまで傾倒したことが恥ずかしくて隠したりする。

三十代を過ぎてもう1回純粋に、音楽として、文学として接した時に、若かったから傾倒したんじゃない、これは音楽として、

文学として力を持っているからだと認められるように、もう1回出会い直せることが、太宰作品にロックが似ているかなと……。

ロックが時として私達がすがるように聴くことを許してくれるように、太宰の小説も私達が救いを求めたり、すがったりしても許してくれる、

そこが太宰治の魅力なのではないかなと思います。」

|

|

|